ホーム > お知らせ一覧 ホーム > お知らせ一覧 |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

総説

この指導要領は、自衛消防隊員が屋内消火栓操法を実施するにあたり、訓練及び指導の統一を図るため必要な事項を定めたものである。 |

| |

|

| |

1

|

|

操法は、安全を確保するとともに、迅速確実に行うこと。 |

2

|

|

指揮者及び隊員の動作は、原則としてかけ足とし動作及び操作の区切りは特に節度正しく行うこと。 |

3

|

|

指揮者は、各隊員の動作及び操法を十分監視し、必要により簡明適切な指示、命令を与えること。 |

4

|

|

隊員は、使用器具に精通するとともに、これらの愛護に心がけ操法実施前後には、任務分担に基づき器具の点検を行うこと。 |

5

|

|

操作実施中の「……いたり」とは、足(左右)を1歩踏み出し、若しくは開脚停止の姿勢をいう。又「……停止」とは、基本の姿勢で止まることをいう。 |

6

|

|

集合線、伝達線

(1)集合線とは、操作の前後に隊員を集合せさる線をいう。

(2)伝達線とは、伝達員が「放水始め」及び「放水やめ」を伝達する線をいう。 |

7

|

|

号令によるほか、次の信号による。

| (1)操法開始 |

… |

警笛長声一声 |

| (2)放水止め |

… |

警笛短声二声 |

| (3)おさめ |

… |

警笛短声三声 |

|

8

|

|

指揮者の位置

| (1)第1の位置 |

… |

「番号」の号令をかける位置(第2図) |

| (2)第2の位置 |

… |

操作及び収納を監視する位置(第7図) |

|

| 9 |

|

各隊員の略称は次による。

| (1)指 |

… |

指揮者 |

| (2)① |

… |

1番員 |

| (3)② |

… |

2番員 |

|

|

| |

|

| |

1

|

|

隊員は操法開始前(集合線に集合するとき)に、あごひもの端末は処理しておくものとする。 |

2

|

|

操作の姿勢については、次により行うこと。

(1)低い姿勢で操作を行うときは、折りひざ又はこれに準じた姿勢とする。

(2)折りひざ又は準じた姿勢で操作を行う場合は、原則として操作を行う側のひざを折る。

(3)立った姿勢で操作を行うときは、足を1歩開くか又は踏み出した姿勢をとる。

(4)指揮者の「操作始め」の号令から「おさめ」の号令で集合線に集合するまでの動作は別に定めるもののほか、後方の足を引きつけることなく発進するものとする。 |

3

|

|

基本注水姿勢

左手で筒先のノズル近くを、右手で第3結合部付近を持ち、左足を1歩踏み出し、ややひざを曲げ、 筒先を斜め上に構える。 |

4

|

|

注水補助

筒先員の反対側1歩後方の位置にいたり、右足を1歩踏み出し、ややひざを曲げ両手でホースを持つ。 |

5

|

|

筒先搬送要領

筒先の結合部を左手で持ち、左脇で保持する。 |

| 6 |

|

伝達経路

第1ホースの中央部まで50㎝以内を進む。ホースをまたぐ場合は第2結合部付近とする。 |

|

| |

|

| |

|

|

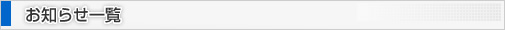

指揮者(第1図)

集合線上に①の右横1.5mの位置で基本の姿勢をとる。

集合線上から1歩前進し、隊員側を向き基本の姿勢をとり「基準にならえ」と

号令する。隊員が集合線上に整頓を完了したと判断したら「なおれ」の号令を、

続いて「整列休め」と号令し集合線上に復し整列休めの姿勢で操法開始の合図を

待つ。

|

|

各隊員(第1図)

集合線上に一列横隊の隊形を取る。

この場合、①が屋内消火栓箱扉の前方2.0mの延長線となる位置とする。

指の「基準にならえ」の号令で①を基準に整頓を行い、②は右手を腰にあて、

肘を側方に張り、頭は①は前方、②は右に向けて整頓し、指の「なおれ」の号令

で基本の姿勢をとる。

指の「整列休め」の号令で「整列休め」の姿勢をとり待機する。 |

|

|

| |

|

|

指揮者(第2図)

操法開始の合図により基本の姿勢をとり、「きをつけ」と号令し、半ば左向け左をし、第1の位置に駆け足で発進し、左向け止まれの要領で各隊員に相対して停止し、基本の姿勢をとる。続いて「番号」と号令する。

|

|

各隊員

指の「きをつけ」の号令で基本の姿勢をとる。

指の「番号」の号令で①から順次各自の番号を呼唱する。 |

|

|

| |

|

|

指揮者

回れ右をして駆け足で発進し、報告受領者の前方5mの位置で停止挙手注目の敬

礼を行い、「○○自衛消防隊ただいまから屋内消火栓操法を行います」と報告し、挙手注目の敬礼を行う。

報告を行った後、回れ右をして駆け足で発進し、第1の位置で各隊員に相対して

停止する。 |

|

各隊員

指の開始報告中は、基本の姿勢で待つ。 |

|

|

| |

|

|

指揮者

「火点は前方の標的、水利は屋内消火栓」

|

|

各隊員

基本の姿勢で指の想定を受ける。 |

|

|

| |

|

|

指揮者(第2図)

想定を付与したのち「定位につけ」と号令し、半ば左向け左をして隊員を監視する。

|

|

1番員(第2図)

指の「定位につけ」の号令で半ば右向け右をして駆け足で発進し、消火栓箱前方1mの位置に右向け止まれの要領で消火栓箱に正対して停止し、基本の姿勢をとる。

|

|

2番員(第2図)

指の「定位につけ」の号令で半ば右向け右をして駆け足で発進し、(①を先行させながら)消火栓箱前方1mの位置に右向け止まれの要領で消火栓箱に正対して停止し、基本の姿勢をとる。 |

|

|

| |

|

|

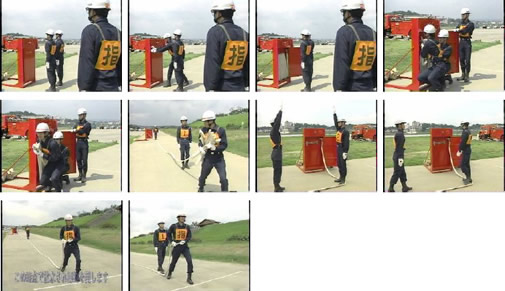

指揮者(第3図・第4図・第6図)

|

|

(1)ホース延長

「操作始め」と号令し②の「よし」の合図で消火栓箱付近にいたり筒先と第2ホースを取り出し筒先をホースの下にして右脇にかかえ、①の「よし」の合図で①の第1ホースの延長に支障がないよう火点に向かって前進する。①が第1ホースを延長して①の「よし」の合図で停止(左足前)し、①の顔を見て「放水始め」と号令し、再び火点に向かって前進、第2ホースを延長した後、基本注水姿勢をとる。 |

|

|

|

(2)筒先員交替(第7図)

①が「伝達終わり」と合図したならば「筒先員交替」と号令し、①が左斜め前方にいたり交替の態勢になり、筒先を引き付ける動作になったならば左手を離すと同時に左足を1歩引き、①が基本注水姿勢をとり「よし」と合図したら、結合部から右手を離し右足を1歩後方に引き交替する。続いて、第2の位置の方向に向きを変えて発進し、第2の位置で火点に向かって停止し、火点状況を監視する。 |

|

|

|

| 1番員(第3図・第4図・第5図・第6図) |

|

(1)ホース延長

①の「よし」の合図で消火栓箱付近にいたり、第1ホースを取り出し第2結合部をホースの下にして右脇にかかえ、指が筒先と第2ホースを右脇にかかえたのを確認して「よし」と合図し、第1ホースを延長しながら前進する。

延長終了後、第2結合部をその場に置き「よし」と合図し、基本の姿勢(両足かかとが第2結合部より火点側とする)をとり、指の「放水始め」を復唱し、右向け右をして左足を引き付けることなく発進し、第2結合部付近をまたぎ延長ホースの右側に沿って消火栓箱の方向に進み、「放水始め」の伝達を行う。 |

|

「放水始め」の伝達要領

伝達員①の伝達する位置は伝達線(消火栓箱の火点側2mの位置)内で②に相対して停止し、右手を垂直にあげて「放水始め」と②に伝達し、②が復唱して手を降ろした後、手を降ろす。

伝達終了後、回れ右をして(右足を引き付けることなく)火点側へ発進し、延長ホースの右側に沿って進み、第2結合部付近をまたぎ、さらに延長ホースの左側に沿って進み指揮者の1歩後方にいたり(右足前)、「伝達終わり」と合図する。 |

|

|

|

(1)筒先員交替

指の「筒先員交替」の号令で「よし」と合図し、指の左斜め前方にいたり(左足前)、指の左手の位置に左手を添えると同時に左足を指の左足先に踏み出し、次いで右足を指の右足近くに1歩踏み込み右手で第3結合部付近を握り基本注水姿勢をとって「よし」と合図し交替する。(第2節操作の要領3参照) |

|

|

|

2番員(第3図・第4図・第5図・第7図)

指の「操作始め」号令で消火栓箱の扉を両手で開いて「よし」と合図し、指と①がホース等を取り出した後、起動用ボタンを両手で押して「ポンプよし」と呼称し、①が延長したホースの余裕を放水口より真横におおむね1.5mとり、延長したホースの内側で火点に向かって基本の姿勢をとる。 |

|

|

|

(1)放水開始及び送水操作

①の「放水始め」の伝達に右手を垂直に上げて(①が先に上げる)「放水始め」

と復唱し、右手をおろし放水口側に向きを変えながら右足を1歩踏み出して、放

水口のバルブを両手で全開して火点側に向きを変えて発進し、延長ホースの右側

に沿って進み注水補助にあたる。(第2節操作の要領4参照) |

| |

|

|

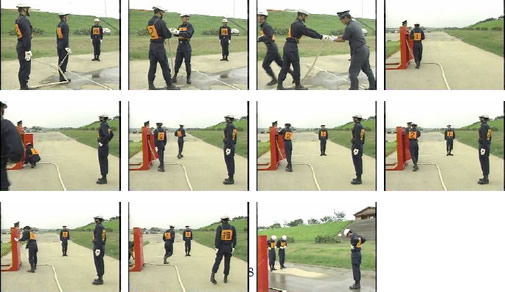

指揮者(第8図)

放水止めの合図により①の方向に大きく右向け右をして向きを変え「放水止め」

と号令し、各隊員の操作状況を監視する。②が「操作終わり」の伝達を終え、①が筒先を右手に持って姿勢を正したのを確認して、火点の方向に向きを変え鎮圧状況を監視する。

|

|

1番員(第8図)

指の「放水止め」の号令で「放水止め」と復唱し、②が送水停止操作を終え元の位置に戻り「操作終わり」の合図で排水操作を行い「よし」と呼称して左足を右足に引き付け筒先を右手に持って姿勢を正す。

|

|

2番員(第8図)

①の「放水止め」の復唱で「よし」と呼唱し、ホースを離し後方に向きを変え足を引き付けることなく右足から発進し、延長ホースの右側に沿って消火栓箱の前にいたり(右足前)両手でバルブを閉じ、火点側に向きを変えて発進し、延長ホースの右側に沿って元の位置に戻り基本の姿勢をとった後「操作終わり」と合図する。 |

|

|

| |

|

|

指揮者(第9図)

おさめの合図により①の方向に大きく右向け右をして向きを変え、「おさめ」と号令し、第3結合部の離脱を確認して、半ば右向け右をして足を引き付けることなく発進し、第1の位置に左向け停止で停止、各隊員の収納状況を監視する。続いて、各隊員が収納操作を終え集合線に集合した後右向け右を行い、服装を正して基本の姿勢をとる。 |

|

|

|

1番員(第9図・第10図)

指の「おさめ」の号令で「よし」と呼称し、右足を1歩後方に引き向きを変え筒先を左脇にはさみ、②と協力して第3結合部を両手で離脱し「よし」と合図して、消火栓箱に向かって発進し、(延長ホースの左側に沿って進み第2結合部付近をまたぎ、さらに延長ホースの右側に沿って進む)消火栓箱の前方にいたり、筒先を消火栓箱の前10㎝以内の位置に置き、右向け止まれで集合線に集合する。

服装の乱れを正した後、自発的整頓を行う。

|

|

2番員(第9図)

指の「おさめ」の号令で「よし」と呼称し、右足を1歩踏み出し①に協力して第3結合部を両手で離脱し、ホースのオン金具を置き消火栓箱の方向に向きを変えて発進し、延長ホースの右側に沿って進み消火栓箱の前にいたり(右足前)起動ボタンを引き出し、第1結合部を離脱し余裕ホースを後方へのばし、ホースのメン金具を置き消火栓箱の扉を閉じ、右向け止まれで集合線に集合する。(操作は両手で行う)

服装の乱れを正した後、①を基準に自発的整頓を行う。 |

| |

|

|

指揮者(第11図)

「点検報告」と号令し、各隊員の報告にそれぞれ「よし」と呼唱する。

|

|

各隊員(第11図)

指の「点検報告」の号令に、①から順次指に相対(上体のみ)して「○番員異常なし」と報告し、正面に復し再び姿勢を正す。 |

|

|

| |

|

|

指揮者

各隊員の報告受領後、回れ右をして駆け足で発進し、報告受領者の前方5mの位置で停止し、挙手注目の敬礼を行い、「屋内消火栓操法終了しました」と報告し、挙手注目の敬礼を行う。報告を行った後、回れ右をして駆け足で発進し、第1の位置で各隊員に相対して停止する。 |

|

|

| |

|

|

指揮者

各隊員に対して「わかれ」と号令し、各隊員に答礼し解散させる。

|

|

各隊員

指の「わかれ」の号令に、一斉に指に相対(上体のみ)して挙手注目の敬礼を行い、正面に復して解散する。 |

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |